क्या आपने कभी सोचा है कि आप रेडियो सुनते हुए या टेलीविज़न देखते हुए दूर-दूर तक मौजूद लोगों की आवाज और तस्वीरें कैसे सुन और देख पाते हैं? इस रहस्य का जवाब छिपा है रेडियो तरंगों में। इस ब्लॉग में हम रेडियो तरंगों के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम जानेंगे कि ये तरंगें क्या होती हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं और हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या महत्व है।

रेडियो तरंगें क्या हैं?

रेडियो तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगों (Electromagnetic Waves) का एक प्रकार हैं, जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के दोलनों से उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें बिना किसी माध्यम की आवश्यकता के, अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य (Wavelength) बहुत लंबी होती है, जो लगभग 1 मिमी से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकती है। इसकी फ्रीक्वेंसी (Frequency) अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों जैसे कि माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, और एक्स-रे की तुलना में बहुत कम होती है।

रेडियो तरंगों का सबसे प्रमुख उपयोग संचार (Communication) में होता है। यह तरंगें रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन, और वाई-फाई जैसे उपकरणों में सूचना भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। जब एक रेडियो ट्रांसमीटर सूचना को भेजता है, तो वह उस सूचना को रेडियो तरंगों में परिवर्तित करता है और फिर ये तरंगें एंटीना (Antenna) के माध्यम से वातावरण में भेजी जाती हैं। रिसीवर (Receiver) इस सूचना को ग्रहण करता है और उसे फिर से ध्वनि या डेटा में बदल देता है।

रेडियो तरंगों का व्यापक उपयोग आज के डिजिटल युग में अनिवार्य हो गया है। रेडियो तरंगें संचार के अलावा, नेविगेशन, रडार, और खगोल विज्ञान में भी अहम भूमिका निभाती हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी (Radio Astronomy) के माध्यम से वैज्ञानिक ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों का अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकार, रेडियो तरंगें आधुनिक तकनीक और विज्ञान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जो दुनिया को एक दूसरे से जोड़े रखने में सहायक होती हैं।

रेडियो तरंगों के उपयोग

रेडियो तरंगें, विद्युतचुंबकीय तरंगों का एक प्रकार हैं, जो व्यापक रूप से कई क्षेत्रों में उपयोग होती हैं। इनका उपयोग संचार, प्रसारण, और नेविगेशन में विशेष रूप से किया जाता है।

संचार: रेडियो तरंगों का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग संचार में होता है। रेडियो, टेलीविजन, और मोबाइल फोन सभी रेडियो तरंगों का उपयोग करके सूचनाओं को प्रसारित करते हैं। वॉकी-टॉकी जैसे उपकरण भी रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके कम दूरी पर संचार करते हैं। मोबाइल नेटवर्क और वाई-फाई भी रेडियो तरंगों पर निर्भर होते हैं।

प्रसारण: रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में रेडियो तरंगों का व्यापक उपयोग होता है। AM और FM रेडियो स्टेशन रेडियो तरंगों का उपयोग करके ध्वनि को लंबी दूरी तक भेजते हैं। टेलीविजन सिग्नल भी रेडियो तरंगों के माध्यम से प्रसारित होते हैं, जिससे हमें दूरदर्शन और अन्य चैनल्स देखने को मिलते हैं।

नेविगेशन: नेविगेशन सिस्टम, जैसे GPS (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम), रेडियो तरंगों का उपयोग करके हमें हमारी स्थिति और दिशा बताता है। यह तरंगें उपग्रहों से भेजी जाती हैं और हमारे डिवाइस में रिसीव होती हैं, जिससे हमारी सटीक स्थिति का पता चलता है।

वैज्ञानिक अनुसंधान: रेडियो खगोल विज्ञान में भी रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, जहां वैज्ञानिक अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो तरंगों का अध्ययन करके ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह तकनीक दूर स्थित ग्रहों और तारों के बारे में भी जानकारी जुटाने में मदद करती है।

स्वास्थ्य: रेडियो तरंगों का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में भी होता है, विशेष रूप से MRI (मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग) में, जो शरीर के अंदरूनी अंगों की तस्वीरें खींचने के लिए रेडियो तरंगों और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है।

रेडियो तरंगों की विविधता और उपयोगिता उन्हें आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाती है, जो संचार, अनुसंधान, और सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी?

रेडियो तरंगों की खोज जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक हर्ट्ज़ (Heinrich Hertz) ने 1887 में की थी। हर्ट्ज़ ने जेम्स क्लर्क मैक्सवेल (James Clerk Maxwell) द्वारा प्रस्तावित विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत को प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया। मैक्सवेल ने 1864 में यह सिद्धांत दिया था कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र साथ-साथ चलते हुए अंतरिक्ष में तरंगों के रूप में फैल सकते हैं। हालांकि, मैक्सवेल का यह सिद्धांत केवल गणितीय आधार पर था और इसे व्यावहारिक रूप से साबित करना बाकी था।

हर्ट्ज़ ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने एक स्पार्क गैप ट्रांसमीटर (Spark Gap Transmitter) का उपयोग करके रेडियो तरंगें उत्पन्न कीं और फिर एक रिसीवर से उन तरंगों का पता लगाया। इस प्रयोग से उन्होंने यह साबित किया कि रेडियो तरंगें वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं और यह प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं। उन्होंने यह भी दिखाया कि इन तरंगों में परावर्तन (Reflection), अपवर्तन (Refraction), और ध्रुवीकरण (Polarization) जैसे गुण होते हैं, जो अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी देखे जाते हैं।

हर्ट्ज़ की इस खोज ने रेडियो संचार की नींव रखी, जो आगे चलकर आधुनिक वायरलेस संचार, रेडियो, टेलीविजन, और मोबाइल फोन की तकनीक का आधार बना। उनकी इस महत्वपूर्ण खोज के सम्मान में, रेडियो तरंगों की फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई को “हर्ट्ज़” (Hz) नाम दिया गया।

इस प्रकार, हेनरिक हर्ट्ज़ को रेडियो तरंगों की खोज का श्रेय दिया जाता है, जिसने संचार और विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी।

रेडियो तरंगों का उपयोग किसके लिए किया जाता है?

रेडियो तरंगों का उपयोग मुख्य रूप से संचार (Communication) के लिए किया जाता है। ये तरंगें रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फोन, और वाई-फाई जैसे उपकरणों में सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए इस्तेमाल होती हैं। रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा भेजी गई तरंगों को रिसीवर ग्रहण करता है और उसे ध्वनि, डेटा या चित्रों में बदल देता है। इसके अलावा, रेडियो तरंगों का उपयोग सैटेलाइट संचार, जैसे GPS (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) में भी होता है, जिससे हम स्थान और दिशा जान सकते हैं।

रेडियो तरंगों का एक अन्य प्रमुख उपयोग रडार (Radar) तकनीक में होता है। रडार सिस्टम में, रेडियो तरंगें एक वस्तु पर भेजी जाती हैं और उनकी परावर्तन (Reflection) से वस्तु की दूरी और गति का पता लगाया जाता है। इस तकनीक का उपयोग हवाई जहाजों, जहाजों, मौसम की निगरानी और यातायात नियंत्रण में होता है।

रेडियो तरंगों का वैज्ञानिक उपयोग भी महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से रेडियो एस्ट्रोनॉमी (Radio Astronomy) में। वैज्ञानिक इन तरंगों का उपयोग ब्रह्मांडीय घटनाओं जैसे कि तारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए करते हैं।

इसके अलावा, रेडियो तरंगें नेविगेशन में भी उपयोगी होती हैं। हवाई जहाज और जहाज इन तरंगों का उपयोग दिशा-निर्देश पाने के लिए करते हैं। वॉकी-टॉकी, समुद्री रेडियो, और पुलिस रेडियो जैसे उपकरणों में भी रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है।

औद्योगिक और चिकित्सा क्षेत्र में भी रेडियो तरंगों का उपयोग होता है, जैसे MRI (मैग्नेटिक रेज़ोनेंस इमेजिंग) में, जहाँ ये तरंगें शरीर के आंतरिक हिस्सों की छवियाँ बनाने में सहायक होती हैं।

इस प्रकार, रेडियो तरंगें संचार, विज्ञान, चिकित्सा, और नेविगेशन में व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं।

रेडियो तरंगें कैसे काम करती हैं?

रेडियो तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगों (Electromagnetic Waves) का एक प्रकार हैं, जो विद्युत (Electric) और चुंबकीय (Magnetic) क्षेत्रों के दोलन से उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें बिना किसी भौतिक माध्यम के, प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं और सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं।

रेडियो तरंगों का काम करने का तरीका सरल होता है। सबसे पहले, एक रेडियो ट्रांसमीटर (Radio Transmitter) सूचना, जैसे कि ध्वनि या डेटा, को रेडियो तरंगों में बदलता है। इस प्रक्रिया में ट्रांसमीटर विद्युत संकेतों को एंटीना (Antenna) के माध्यम से वातावरण में रेडियो तरंगों के रूप में भेजता है। इन तरंगों की फ्रीक्वेंसी (Frequency) और तरंगदैर्ध्य (Wavelength) उस संकेत की प्रकृति के आधार पर तय होती हैं।

ये रेडियो तरंगें वातावरण में फैलकर बड़ी दूरी तक पहुंच सकती हैं। जब ये तरंगें एक रेडियो रिसीवर (Radio Receiver) तक पहुंचती हैं, तो रिसीवर का एंटीना इन तरंगों को पकड़ता है और उन्हें फिर से विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। इसके बाद इन संकेतों को ध्वनि, चित्र, या डेटा के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जो हमें रेडियो, टेलीविज़न या मोबाइल फोन के रूप में प्राप्त होते हैं।

रेडियो तरंगों की यह क्षमता उन्हें संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाती है, जिससे हम बिना तारों के बड़ी दूरी तक सूचना भेज सकते हैं। इनका उपयोग न केवल संचार में, बल्कि रडार, नेविगेशन और विज्ञान में भी किया जाता है।

रेडियो तरंगें किस प्रकार की ऊर्जा होती हैं?

रेडियो तरंगें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा (Electromagnetic Energy) का एक प्रकार होती हैं। यह ऊर्जा विद्युत (Electric) और चुंबकीय (Magnetic) क्षेत्रों के दोलन से उत्पन्न होती है, जो अंतरिक्ष में तरंगों के रूप में फैलती हैं। रेडियो तरंगें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम (Electromagnetic Spectrum) का हिस्सा होती हैं, जिसमें माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे, और गामा किरणें भी शामिल हैं।

रेडियो तरंगों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनकी लंबी तरंगदैर्ध्य (Wavelength) और कम फ्रीक्वेंसी (Frequency) होती है। इनकी तरंगदैर्ध्य 1 मिमी से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकती है, जबकि फ्रीक्वेंसी कुछ किलोहर्ट्ज़ (KHz) से लेकर गीगाहर्ट्ज़ (GHz) तक होती है। फ्रीक्वेंसी जितनी कम होती है, तरंगों की तरंगदैर्ध्य उतनी अधिक होती है, और वे उतनी ही लंबी दूरी तक यात्रा कर सकती हैं।

चूंकि रेडियो तरंगें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा हैं, वे किसी माध्यम की आवश्यकता के बिना भी फैल सकती हैं। यह उन्हें अंतरिक्ष में भी संचरण करने योग्य बनाता है, जिससे सैटेलाइट और अंतरिक्ष संचार संभव हो पाता है। इसके अलावा, यह ऊर्जा बिना किसी हानि के दीवारों, भवनों, और वातावरण से गुजर सकती है, जो इसे संचार के लिए आदर्श बनाती है।

रेडियो तरंगों की यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा संचार के अलावा, रडार, चिकित्सा उपकरणों, और वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी उपयोगी होती है। इसकी यह क्षमता इसे आधुनिक तकनीक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है।

रेडियो तरंगें कहां उत्पन्न होती हैं?

रेडियो तरंगें कई स्रोतों से उत्पन्न होती हैं, जिनमें प्राकृतिक और कृत्रिम (मानव-निर्मित) दोनों प्रकार के स्रोत शामिल होते हैं।

प्राकृतिक स्रोतों में सबसे प्रमुख स्रोत सूर्य और आकाशीय पिंड होते हैं। सूर्य और अन्य तारों से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण में रेडियो तरंगें भी शामिल होती हैं। इसके अलावा, आकाशीय घटनाएँ जैसे बिजली, चुम्बकीय तूफान और कुछ खगोलीय घटनाएं भी रेडियो तरंगों का निर्माण करती हैं। वैज्ञानिक इन प्राकृतिक रेडियो तरंगों का अध्ययन करने के लिए रेडियो एस्ट्रोनॉमी का उपयोग करते हैं, जो ब्रह्मांड की गहन समझ के लिए महत्वपूर्ण है।

कृत्रिम स्रोतों में मुख्य रूप से रेडियो ट्रांसमीटर, मोबाइल टावर, टेलीविजन स्टेशन, और सैटेलाइट्स शामिल हैं। ये उपकरण विशेष एंटेना का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा को रेडियो तरंगों में परिवर्तित करते हैं। ट्रांसमीटर द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगें वातावरण में फैलती हैं और रिसीवर द्वारा पकड़ी जाती हैं, जो इन्हें फिर से उपयोगी सूचना, जैसे ध्वनि, चित्र, या डेटा में बदलते हैं।

रेडियो तरंगों का निर्माण विभिन्न प्रकार के उपकरणों से भी होता है, जैसे कि वाई-फाई राउटर, ब्लूटूथ डिवाइस, और माइक्रोवेव ओवन। इन सभी उपकरणों में रेडियो तरंगों का उपयोग संचार, डेटा ट्रांसफर, और अन्य तकनीकी उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

इस प्रकार, रेडियो तरंगें प्राकृतिक घटनाओं और मानव निर्मित उपकरणों दोनों से उत्पन्न होती हैं और आधुनिक जीवन में संचार का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी हैं।

रेडियो तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं?

रेडियो तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगों (Electromagnetic Waves) का एक प्रकार हैं, जो विद्युत (Electric) और चुंबकीय (Magnetic) क्षेत्रों के दोलन से उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें तब उत्पन्न होती हैं जब एक विद्युत आवेश (Electric Charge) तेजी से कंपन करता है या गति करता है।

रेडियो तरंगें उत्पन्न करने के लिए एक रेडियो ट्रांसमीटर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसमीटर में एक एंटीना (Antenna) होता है, जो विद्युत ऊर्जा को रेडियो तरंगों में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया कुछ इस प्रकार काम करती है: ट्रांसमीटर से विद्युत धारा एंटीना में प्रवाहित होती है, जिससे एंटीना के चारों ओर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। जब यह विद्युत धारा तेजी से बदलती है, तो यह क्षेत्र भी बदलते हैं और इसी परिवर्तन से रेडियो तरंगें उत्पन्न होती हैं।

ये रेडियो तरंगें वातावरण में फैलती हैं और बहुत दूर तक जा सकती हैं। इन्हें रिसीवर (Receiver) द्वारा पकड़ा जाता है, जो फिर इन तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, जिससे हम ध्वनि, चित्र, या डेटा के रूप में सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

रेडियो तरंगें प्राकृतिक रूप से भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे बिजली (Lightning) और सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा। लेकिन मानव निर्मित रेडियो तरंगें ट्रांसमीटर और एंटीना के उपयोग से नियंत्रित और निर्देशित रूप से बनाई जाती हैं।

इस प्रकार, रेडियो तरंगें विद्युत आवेश की गति और एंटीना की भूमिका से उत्पन्न होती हैं और आधुनिक संचार का एक प्रमुख आधार हैं।

रेडियो तरंगों की गति क्या होती है?

रेडियो तरंगों की गति प्रकाश की गति के समान होती है, यानी लगभग 299,792 किलोमीटर प्रति सेकंड (3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड)। यह गति विद्युत चुंबकीय तरंगों की सामान्य गति है, क्योंकि रेडियो तरंगें भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा होती हैं।

रेडियो तरंगें बिना किसी माध्यम के भी अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती हैं, और यह गुण उन्हें प्रकाश जैसी गति से यात्रा करने में सक्षम बनाता है। जब रेडियो तरंगें वातावरण या किसी अन्य माध्यम से गुजरती हैं, तो उनकी गति में कुछ मामूली बदलाव हो सकते हैं, लेकिन यह परिवर्तन नगण्य होता है।

रेडियो तरंगों की यह अत्यधिक गति उन्हें दूरस्थ संचार के लिए अत्यधिक प्रभावी बनाती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी रेडियो स्टेशन को सुनते हैं या मोबाइल फोन पर बात करते हैं, तो रेडियो तरंगें प्रकाश की गति से आपके उपकरण तक पहुंचती हैं, जिससे आपको लगभग तात्कालिक संचार का अनुभव होता है।

सैटेलाइट संचार, रडार, और अंतरिक्ष अन्वेषण में भी रेडियो तरंगों की इसी तेज गति का उपयोग होता है, जिससे सूचना का तीव्र और प्रभावी आदान-प्रदान संभव हो पाता है। इसके अलावा, रेडियो खगोल विज्ञान में भी तारों और ग्रहों से आने वाली रेडियो तरंगों का अध्ययन किया जाता है, जो प्रकाश की गति से पृथ्वी तक पहुंचती हैं।

इस प्रकार, रेडियो तरंगें प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं और आधुनिक संचार और विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

रेडियो तरंगों के प्रकार क्या हैं?

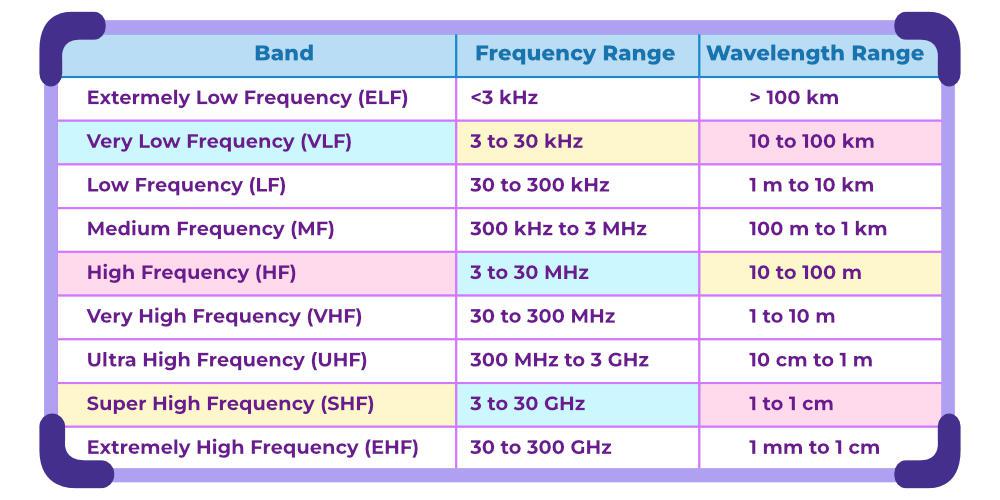

रेडियो तरंगों के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिन्हें उनकी फ्रीक्वेंसी (आवृत्ति) और तरंगदैर्ध्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। रेडियो तरंगों को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जाता है:

अत्यधिक कम आवृत्ति (Extremely Low Frequency – ELF): इनकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज़ से 30 हर्ट्ज़ तक होती है। इनका उपयोग मुख्य रूप से समुद्री और भूमिगत संचार में किया जाता है, क्योंकि ये तरंगें गहरे पानी और मिट्टी के अंदर तक पहुंच सकती हैं।

बहुत कम आवृत्ति (Very Low Frequency – VLF): 3 किलोहर्ट्ज़ से 30 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाली इन तरंगों का उपयोग लंबी दूरी के नौसैनिक संचार और नेविगेशन के लिए किया जाता है।

कम आवृत्ति (Low Frequency – LF): 30 किलोहर्ट्ज़ से 300 किलोहर्ट्ज़ की आवृत्ति वाली तरंगों का उपयोग मुख्य रूप से एएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और विमान नेविगेशन में किया जाता है।

मध्यम आवृत्ति (Medium Frequency – MF): 300 किलोहर्ट्ज़ से 3 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी में आने वाली ये तरंगें भी एएम रेडियो प्रसारण के लिए उपयोग की जाती हैं।

उच्च आवृत्ति (High Frequency – HF): 3 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों का उपयोग शॉर्टवेव रेडियो और अंतरराष्ट्रीय संचार में किया जाता है।

अत्यधिक उच्च आवृत्ति (Very High Frequency – VHF): 30 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ तक की ये तरंगें एफएम रेडियो, टेलीविजन प्रसारण और वायु यातायात नियंत्रण में प्रयोग की जाती हैं।

सुपर हाई फ्रीक्वेंसी (Super High Frequency – SHF): 300 मेगाहर्ट्ज़ से 3 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी वाली ये तरंगें रडार, वाई-फाई और माइक्रोवेव संचार के लिए इस्तेमाल होती हैं।

इन विभिन्न प्रकारों की रेडियो तरंगें संचार और विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

रेडियो तरंगों का उपयोग दूरसंचार में कैसे किया जाता है?

रेडियो तरंगों का दूरसंचार में महत्वपूर्ण उपयोग होता है, क्योंकि ये वायरलेस संचार का आधार हैं। रेडियो तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार हैं, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में मदद करती हैं।

मोबाइल संचार में, रेडियो तरंगों का उपयोग सेल टावरों और मोबाइल उपकरणों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए किया जाता है। जब हम फोन कॉल करते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, या इंटरनेट का उपयोग करते हैं, तो डेटा रेडियो तरंगों के माध्यम से भेजा और प्राप्त किया जाता है।

रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में भी रेडियो तरंगों का प्रमुख योगदान है। प्रसारण स्टेशन विशेष फ्रीक्वेंसी पर रेडियो तरंगें भेजते हैं, जिन्हें हमारे रेडियो या टीवी सेट द्वारा पकड़ा जाता है और फिर उन्हें ध्वनि या चित्र में बदल दिया जाता है।

सैटेलाइट संचार भी रेडियो तरंगों पर आधारित होता है। सैटेलाइट्स धरती से भेजे गए रेडियो सिग्नल्स को पकड़ते हैं और उन्हें धरती पर दूसरी जगहों पर भेजते हैं। यह तकनीक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार, मौसम पूर्वानुमान, और नेविगेशन के लिए उपयोगी है।

वाई-फाई और ब्लूटूथ जैसी तकनीकों में भी रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। ये कम दूरी पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करती हैं, जिससे हम वायरलेस इंटरनेट, फाइल ट्रांसफर, और अन्य कार्य कर सकते हैं।

इस प्रकार, रेडियो तरंगें दूरसंचार के हर क्षेत्र में मौजूद हैं, और वे संचार को तेज, प्रभावी और वायरलेस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

FAQs on रेडियो तरंगें

रेडियो तरंगों का मुख्य उपयोग क्या है?

रेडियो तरंगों का मुख्य उपयोग संचार, जैसे कि रेडियो प्रसारण, टीवी प्रसारण, मोबाइल नेटवर्क और वाई-फाई में होता है। इनका उपयोग अंतरिक्ष और उपग्रह संचार में भी किया जाता है।

रेडियो तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं?

रेडियो तरंगें तब उत्पन्न होती हैं जब इलेक्ट्रॉन तेजी से कंपन करते हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करते हैं। इसे एक एंटीना द्वारा उत्पन्न और प्रसारित किया जा सकता है।

रेडियो तरंगों की सीमा क्या होती है?

रेडियो तरंगों की सीमा उनकी आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) और तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। रेडियो स्पेक्ट्रम में ये बहुत कम आवृत्ति से लेकर बहुत उच्च आवृत्ति तक होती हैं, जिनमें लंबी दूरी तक पहुंचने की क्षमता होती है।

रेडियो तरंगों की गति क्या होती है?

रेडियो तरंगें प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका मतलब है कि ये तरंगें तुरंत एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच सकती हैं।

क्या रेडियो तरंगें मानव शरीर पर प्रभाव डालती हैं?

नियमित उपयोग के साथ सामान्य रेडियो तरंगें मानव शरीर पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालती हैं। लेकिन अत्यधिक उच्च आवृत्ति या अधिक ऊर्जा वाले रेडियो तरंगों का लंबे समय तक संपर्क हानिकारक हो सकता है।

रेडियो तरंगों का प्रसार किस प्रकार होता है?

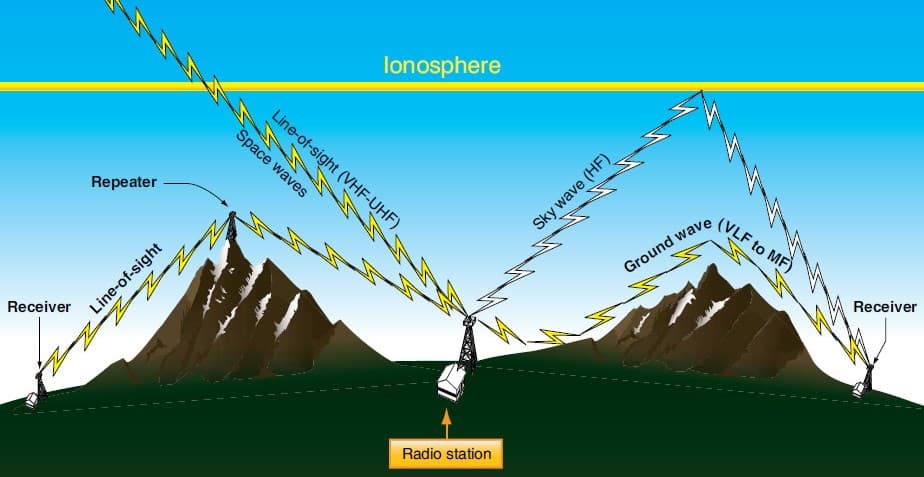

रेडियो तरंगें मुख्य रूप से तीन तरीकों से प्रसारित होती हैं: सतह तरंगें, आकाश तरंगें और अंतरिक्ष तरंगें। ये तरीके उनकी आवृत्ति और वातावरण पर निर्भर करते हैं।

रेडियो तरंगों की फ्रीक्वेंसी कैसे मापी जाती है?

रेडियो तरंगों की फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ (Hz) में मापा जाता है। 1 हर्ट्ज का अर्थ है कि एक सेकंड में एक चक्र पूरा होता है। रेडियो तरंगों की फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज़ (kHz), मेगाहर्ट्ज़ (MHz), और गीगाहर्ट्ज़ (GHz) में होती है, जो उनके विभिन्न उपयोगों में अंतर करती है।

रेडियो तरंगों का प्रसार मौसम से कैसे प्रभावित होता है?

रेडियो तरंगों का प्रसार मौसम पर निर्भर कर सकता है। जैसे, बारिश, बर्फ, और नमी के कारण उच्च आवृत्ति की तरंगें प्रभावित हो सकती हैं, जबकि कम आवृत्ति की तरंगें अपेक्षाकृत कम प्रभावित होती हैं।

रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी?

रेडियो तरंगों की खोज का श्रेय हेनरिक हर्ट्ज़ को जाता है, जिन्होंने 1880 के दशक में विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को सिद्ध किया। इसके बाद, गुग्लिल्मो मार्कोनी ने रेडियो संचार की खोज कर इसे व्यावहारिक उपयोग में लाया।

क्या रेडियो तरंगों का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में होता है?

हाँ, चिकित्सा क्षेत्र में रेडियो तरंगों का उपयोग MRI (मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग) जैसी तकनीकों में किया जाता है। MRI में रेडियो तरंगें शरीर की अंदरूनी संरचना का पता लगाने में मदद करती हैं।

रेडियो तरंगें किस माध्यम में यात्रा करती हैं?

रेडियो तरंगें वायु, खाली स्थान (स्पेस) और यहां तक कि पानी में भी यात्रा कर सकती हैं। इन्हें संचार के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जिससे ये आसानी से वायुमंडल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकती हैं।

रेडियो तरंगें और माइक्रोवेव में क्या अंतर है?

रेडियो तरंगें और माइक्रोवेव दोनों विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्ध्य में अंतर होता है। माइक्रोवेव रेडियो तरंगों से उच्च आवृत्ति की होती हैं और इन्हें विशेष रूप से संचार और रडार तकनीक में प्रयोग किया जाता है।

क्या रेडियो तरंगों का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में भी होता है?

हाँ, रेडियो तरंगों का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। अंतरिक्ष यानों और उपग्रहों से जानकारी भेजने और प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जिससे वैज्ञानिक दूरस्थ ग्रहों और आकाशीय पिंडों का अध्ययन कर सकते हैं।

क्या रेडियो तरंगों का उपयोग केवल संचार में ही होता है?

नहीं, रेडियो तरंगों का उपयोग संचार के अलावा रडार, नेविगेशन, मौसम पूर्वानुमान और विज्ञान अनुसंधान जैसे कई अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है।

निष्कर्ष

हमने इस ब्लॉग में जाना कि रेडियो तरंगें क्या होती हैं और ये हमारे दैनिक जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन तरंगों के बिना हम रेडियो नहीं सुन पाते, टेलीविज़न नहीं देख पाते और न ही मोबाइल फोन का उपयोग कर पाते। भविष्य में रेडियो तरंगों के उपयोग और भी अधिक बढ़ने की उम्मीद है।